Birding ist angesagt. Birder müssen sich mit ihrer Passion keineswegs verstecken. Urban Birding erschien 2018 bereits als Buch – sogar auf Deutsch. After Work Birding haben wir in Berlin natürlich auch.

Ehrlich gesagt, ich mag keine Anglizismen. Fast immer gibt es durchaus etwas Schönes und Passendes auf Deutsch. Manchmal ist die Sache allerdings kompliziert, wie in diesem Fall.

Vom englischen „Bird“ ist das „Birdwatching“ – die gezielte Vogelbeobachtung – abgeleitet und auch das „Birding“ – eher ein hobbymäßiges Vogelgucken – und schließlich der „Birder“.

Birder sind Leute, die Tisch und Stuhl verlassen, um im nahen Stadtpark oder in der fernen Mongolei nach Vögeln Ausschau zu halten. Bei manchen ist der Ansatz eher lässig und entspannt, andere sind äußerst ambitioniert.

Birdwatcher, Birder und Birderin

Der klassische Birdwatcher oder Birder will in einer bestimmten Region ganz bestimmte Vogelarten finden. Es gibt sie genau hier. Sie sind das Ziel. Man spricht von Zielvogelarten. Zudem möchte er möglichst viele Arten entdecken und sie auch auf Anhieb erkennen können.

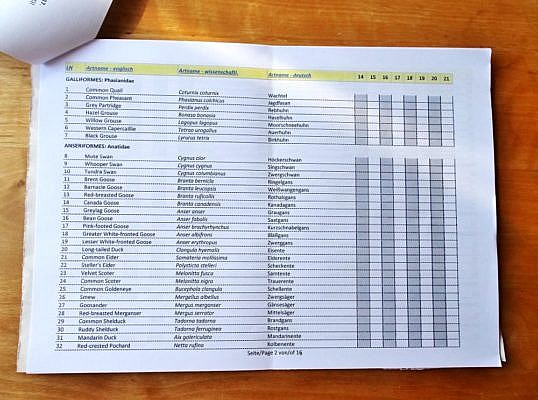

Birder notieren darum den muttersprachlichen und den wissenschaftlichen Namen jeder Entdeckung in Listen, geben dort eventuell zusätzlich die genauen Funddaten an … wann, wo, unter welchen Umständen gesichtet … und freuen sich ganz besonders dann, wenn sie eine ihnen bislang unbekannte Vogelart gesehen oder gehört haben.

Keine Frage: Der klassische Birder ist ein Mann. So wie die Ornithologie lange Männersache war.

Eine Birderin sieht die Grammatik des Englischen nicht vor. Das weibliche Geschlecht ist in dieser Sprachgemeinschaft immer impliziert. Bei Personenbezeichnungen spiegelt es sich weder im Artikel noch in der Wortendung wieder. Im Deutschen ist das anders. Zudem ist die Birderin sprachlich kein Problem und – wie die Konditorin oder die Kanzlerin – eine Frage der Gewöhnung.

Schließlich ändern sich die Zeiten: Frauen sind beim Vogelgucken, Fotografieren und beim Publizieren über Vögel im Kommen. Die Hörfunkjournalistin Christiane Habermalz hat das bereits mehrdeutig thematisiert Wir müssen beim Birden mehr auf die Weibchen achten. Die frühere GEO-Redakteurin Johanna Romberg, die schon als Kind Augen und Ohren für die Vogelwelt hatte, hat das sehr erfolgreiche Buch Federnlesen publiziert, und mit Birding für Ahnungslose bahnt Véro Mischitz allen Neugierigen den Weg in die Vogelguckerei.

Und was bietet das Deutsche?

Eine gute Entsprechung für den Anglizismus Birder – oder Birderin – ist noch nicht gefunden. Ich stoße zufällig auf den alten Begriff Vogler. Aber damit war früher der Vogelfänger gemeint, sagt mein alter Wahrig (Deutsches Wörterbuch, Mosaik Verlag 1986/88). Wollen wir das Wort nun umdeuten und vielleicht die Voglerin noch hinzudichten? Dazu wird es wohl nicht kommen. Also, was haben wir sonst noch? Was sagt das Sprachgefühl? An wen richten sich bekannte Vogelzeitschriften? Wir haben

Vogelliebhaber und Vogelliebhaberin: Da trällert der Kanarienvogel vielleicht im Vogelbauer oder das Futterhäuschen am Fenster ist immer gut mit Sämereien für gefiederten Besuch befüllt. Mit der Zeit erweitert sich oft das Interesse an den Vögeln, sei es in der Stadtnatur oder weiter draußen. Womöglich wird das erste Vogelbestimmungsbuch angeschafft.

Vogelbegeisterte: Das sind alle, die von der Farbenpracht oder dem Bewegungsreichtum des Federvolks fasziniert sind. Sie mögen die Vögel in der Natur und in Volieren ebenso wie den Adler von Georg Baselitz oder Benito, das Selbstporträt der Frida Kahlo. Beides finde ich in dem Ausstellungskatalog Comme un oiseau (Gallimar/Electa 1996).

Vogelkenner, Vogelkennerinnen und Vogelkundige: Da kennt sich jemand mit den verschiedenen Arten gut aus, weil er oder sie sich vielleicht schon als Kind für das Vogelleben interessiert hat, im Naturschutz aktiv war und viele Vögel bereits an ihrem arttypischen Gesang erkennt.

Vogelberinger oder Vogelberingende: Sie haben eine spezielle Ausbildung. Kein Mensch darf auf eigene Faust Vögel fangen oder beringen. Alle, die beringen wollen, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllen, dazu gehört etwa einen Antrag auf Fangerlaubnis bei einer der drei deutschen Vogelwarten zu stellen. Und Beringerinnen gibt es natürlich auch.

Vogelkundler und Vogelkundlerin: Ihnen geht es üblicherweise nicht nur darum, die jeweils gesichtete Vogelart zu bestimmen, sondern sie wollen Vögel in ihrem Lebensraum erfassen, das Verhalten und das Zusammenspiel von Genen und Umwelt verstehen.

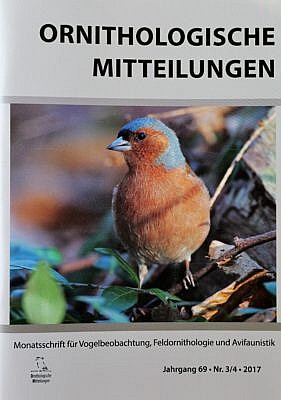

Ornithologe und Ornithologin: Einige, aber nicht alle von ihnen, haben Biologie oder Forstwirtschaft studiert. Sie betreiben auf wissenschaftlichem Niveau, was viele Vogelbegeisterte hobbymäßig tun. Das heißt, sie systematisieren Beobachtungen, entwerfen und führen Studien durch, werten die wissenschaftliche Literatur aus, publizieren ihre Ergebnisse.

Von Twitchern und Speedbirdern

Wer wie ich dem Federvolk gerne längere Zeit zuschaut und verstehen möchte, was die Vögel so treiben und wie sie in ihre Umwelt eingenischt sind, kann sich denken, dass ich mit dem Ehrgeiz von sogenannten Twitchern und Speedbirdern so gar nichts anfangen kann.

Twitcher sind die Extremsportler unter den Birdern. Sie fahren große Strecken ab und manchmal düsen sie um die halbe Welt, um irgendwo einen dort seltenen Vogel zu sehen. Zum Beispiel lockte ein Löffler hunderte von Vogelguckern an die Südspitze der schwedischen Insel Öland. Und rund 2.500 Menschen kamen in das britische Kent, um dort einen Goldflügel-Waldsänger zu bestaunen, der üblicherweise in Nordamerika lebt. Neben vielen männlichen gibt es auch weibliche Twitcher.

Speedbirder sind die Hektiker unter den Vogelguckern. Sie machen das Gegenteil von dem, was mich in die Vogelwelt treibt. Sie wollen nicht innehalten und in Ruhe Vögel beobachten, sondern zum Beispiel in 30 Minuten möglichst viele Arten sehen, diese aufsummieren und ihr eigenes Ergebnis oder das der Konkurrenz von Mal zu Mal zu übertreffen. Natürlich gibt es männliche und weibliche Speedbirder.

Vom Birder zum Orni?

Der Birder entspricht am ehesten dem deutschen Vogelgucker oder der Vogelguckerin. Für sie liegt der Fokus meist auf der Bestimmung der Art. Der englische Begriff hat übrigens einen Vorteil: Er legt sich terminologisch nicht auf das Sehen – also das Gucken – fest. Denn Rufe und Gesang spielen im Vogelleben und beim Identifizieren der Arten bekanntlich eine entscheidende Rolle. Und leichter über die Lippen geht Birder auch.

Mir gefällt übrigens auch der Begriff Orni für alle, die sich im weitesten Sinne mit der Ornithologie – also dem Vogelleben – befassen. Orni und Ornis klingt nicht so hochwissenschaftlich, und begrifflich sind wir außerdem nah an der Bürgerwissenschaft, also an den Erkenntnissen, die durch ehrenamtliche Arbeit generiert werden – von engagierten Bürgern und Bürgerinnen. Dieses Wissen ist vor allem als aktuelle Bestandsaufnahme der Verbreitung von Vogelarten bedeutsam.

Beispiele für spannende Bürgerwissenschaft, von der mittlerweile viele gehört haben, sind die Stunde der Wintervögel und die Stunde der Gartenvögel. Diese beiden jährlich stattfindenden Aktionen haben NABU (Naturschutzbund Deutschland) und LBV (Landesbund für Vogelschutz in Bayern) erdacht und publik gemacht.

Blick vor und zurück

Bürgerwissenschaft – heute auch als Citizen science bezeichnet – ist allerdings keine neue Erfindung. Schon immer haben viele Menschen, aus Liebhaberei oder weil sie im Naturschutz, als Förster oder Jäger aktiv waren, Vögel beobachtet und wertvolle Daten ermittelt.

Vor rund 200 Jahren, also zu Lebzeiten von Alfred Edmund Brehm und Johann Friedrich Naumann, wurden Vögel oft in Volieren gehalten und zu tausenden geschossen, aber auch schon systematisch untersucht. Aus der frühen Zeit der Vogelforschung gibt es zudem wertvolle Eier- und Federsammlungen in Naturkundemuseen. Bereits ihren 150. Geburtstag feierte die Deutsche Ornithologen-Gesellschaft 2017 in Halle.

Einen enormen Aufschwung nahm die Vogelguckerei durch immer bessere optische Geräte. Ferngläser, Spektive, leichte Stative, gute Mikrofone und phantastische Kameras erlauben heute ungeahnte und wirklich zauberhafte Einblicke ins Vogelleben.

Neuerdings spielt die Digitalisierung auch im ehrenamtlichen Bereich eine wichtige Rolle. Ein Beispiel ist die Webseite www.ornitho.de. Dort tragen viele Vogelkundige ihre Gelegenheitsbeobachtungen ein, die sie bei einer Exkursion, bei Spaziergängen, auf dem Weg zur Arbeit, vom Balkon aus oder im eigenen Garten machen. Nur registrierte Personen können ihre Informationen hochladen, und zwar nach einem festen Schema, das auch in anderen europäischen Ländern verwendet wird – zum Beispiel in Polen. Wer nicht registriert ist, kann nur einen Teil der Einträge in der Datenbank anschauen.

Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat die Zeichen der Zeit erkannt und fördert bürgerwissenschaftliche Projekte im Bereich Ornithologie. Eines der ersten betraf die Nachtigall, die in Berlin brütet und seit langem erforscht wird – insbesondere ihr wundervoller Gesang. Ich bin gespannt, was bei „Forschungsfall Nachtigall“ noch herauskommt.

Was ich mir wünsche

Liebe Birder, Vogelbegeisterte oder Ornis, ich wünsche mir, dass ihr dem Konkurrenzgehabe keinen Platz einräumt, wenn ihr den gefiederten Flugkünstlern auf der Spur seid. Geht alleine oder in einer Gruppe los, lasst euch von erfahrenen Vogelguckern oder studierten Ornithologinnen bei Naturschutzverbänden führen, besucht die eine oder andere Beobachtungshütte. Vor allem: Genießt es.

Vögel beobachten: Schlichte Tipps für Neugierige

Wann?

Vogelarten lassen sich besser im Winter oder zeitigen Frühjahr als im Sommer kennenlernen. Der Blätterwald verdeckt sie irgendwann. Am Vogelhaus halten sich im Winter viele Vögel länger und gut sichtbar auf. Im Frühjahr lässt sich der Vogelgesang am ehesten einer Art zuordnen.

Von Spätsommer bis Herbst ist die große Zeit der Zugvögel. Wer sie an den Rastgebieten sehen möchte, kann ein Naturschutzzentrum oder einen Beobachtungsturm wie am Günzer See besuchen. Dort werden in der Regel auch Führungen angeboten.

Die Morgendämmerung und der Spätnachmittag sind eine gute Zeit, um Vögel zu entdecken. Greifvögel kommen morgens allerdings nicht so früh „aus den Federn“, um aufzusteigen nutzen sie die Thermik.

Wo?

Zum Vogelbeobachten sind Parks und Friedhöfe ideal. Auch weil man sich hier hinsetzen und warten kann. Ein Vogel, der auf- und weggeflogen ist, kommt meistens zurück.

Wer im Sommer Vögel sehen möchte, ist gut beraten, sich an einem See aufzuhalten. Viele Vogelarten brüten im Uferbereich und zeigen sich irgendwann auf dem Wasser – manchmal mit einer Schar Jungen.

Wie?

Wer auf Vogelentdeckungstour geht, sollte ein Fernglas dabei haben und seine Kleidung so wählen, dass er oder sie nicht als wandernder bunter Punkt weithin sichtbar ist.

Grundsätzlich ist es von Vorteil, gedämpft zu sprechen – auch in der Beobachtungshütte. Vögel haben supergute Ohren.

Schließlich bitte ich um Respekt: Wir nähern uns Vogelnestern und Jungvögeln nicht an, verzichten auf die geniale Nahaufnahme mit der Kamera, nehmen den Hund unbedingt an die Leine, sperren die Katze wenigstens dann ein, wenn Jungvögel gerade ausfliegen. Denn die Jungen brauchen ein paar Stunden, um sich zu orientieren und um notfalls rasch auf einen Zweig zu retten.

Und zum Schluss

Wenn ich Lust auf Vögel und die Natur drumherum habe – vor allem aber die Nase voll vom Schreibtisch und dem PC –, dann gibt es immer Ziele in der Umgebung: Was machen die Kraniche bei Linum? Was die Turmfalken auf dem Tempelhofer Feld? Sind Tristan und Isolde, die ihren Horst im Naturpark Nuthe-Nieplitz haben, schon zurück?

Oft stolpere ich bei diesen Ausflügen über eine Vogelart, mit der ich gar nicht gerechnet hatte. Bei einer Kranich-Exkursion sah ich zum Beispiel Goldregenpfeifer, auf dem Tempelhofer Feld einen wunderschönen Mäusebussard, bei „meinen Störchen“ sang eine Grauammer im übernächsten Busch.

Ich will damit nur sagen, wer die Augen offen hält und ein Fernglas sowie ein Bestimmungsbuch für Vögel oder eine entsprechende App auf dem Smartphone zu Hand hat, der sieht mehr als er erwartet. Und übrigens nicht nur gefiederte Lebewesen, sondern auch Ringelnatter, Fuchs und Igel. Ich habe sie Leisetreter getauft. Also, einfach losgehen.

In meinem Blog nenne ich bewusst keine schützenswerten Beobachtungsorte oder besondere Sichtungen – auch weil viel Menschenauflauf und unsensibles Fotografieren für manche Vögel zu stressig und gefährlich ist. Sie geben ihre Brut auf, sind ständig alarmiert und finden nicht genug Nahrung.

In Berlin gibt es aber Hotspots, wo sich Mensch und Vogel unkompliziert begegnen – oder aus dem Wege gehen: Tempelhofer Feld, Müggelsee, Zoo und Pfaueninsel, außerdem der Große Tiergarten, die Greenwich-Promenade am Tegeler See und an der Spree die Statue Molecule Men. Anlaufstellen für alle, die Vögel beobachten wollen, finden sich im Internet, außerdem in Vogelzeitschriften und Büchern wie Vogelwelt der Nuthe-Nieplitz-Niederung.

Ansonsten kann ich nur empfehlen, im Alltag Augen und Ohren für die Tierwelt zu öffnen: auf dem Dach die Stare, im Straßenbaum die singende Amsel, ein paar Spatzen auf dem Kinderspielplatz, Schwanzmeisen in Stadtpark, auf dem Friedhof die Mönchsgrasmücke, am Kanal ein Graureiher, ziehende Kraniche am Himmel, Kanadagänse auf dem gefrorenen See … Viel Vergnügen!

Einfach nur DANKESCHÖN ! ! !

Spricht mir aus der Seele ! ! !

Bin schon lange keine Berlinerin mehr, sondern ein westfälisches Landei. Gucke aber gerne in die „Berliner Woche“. Und voilà – gleich ein Treffer: „Biologin Elke Brüser rückt mit ihrem Blog Vögel ins Bewusstsein von Stadt- und Landbewohnern“. Jau! Lesenswert!! Und der Blog im Abo kostenfrei!!!

https://www.berliner-woche.de/steglitz/c-umwelt/biologin-elke-brueser-rueckt-mit-ihrem-blog-voegel-ins-bewusstsein-von-stadt-und-landbewohnern_a231784#gallery=null

Ja, das stimmt. Meinen Blog über Vögel in Berlin, im Umland und auch in der Ferne kann man kostenfrei abonnieren und ist dann immer auf dem Laufenden. Viele Grüße nach Westfalen!

Danke für deine Tipps @Vogelbeobachtungen. @Kleidung: War mir gar nicht so klar, dass krasse Farben störend sind. Und: Endlich mal Schwiegervaters – R.I.P. – Fernglas rausgekramt. Das Wochenende kann kommen. Mal gucken, was im Arnsberger Wald/Möhnesee so los ist. 🙂

Hallo Elke,

toller Artikel. Auch ich bin beim Suchen nach den richtigen Wörtern bei Birder, Vogelguckerin oder Orni hängen geblieben. Mir wurde noch der Tipp gegeben, dass man als Anfänger im Frühjahr die Morgendämmerung eher meiden soll, da viel zu viele Vögelchen gleichzeitig singen. Auch wenn es schön ist, aber man ist bei der Bestimmung »leicht« überfordert ;-))

Grüße aus München

Waltraud

Hallo Waltraud, danke und du hast völlig Recht. Wer sich noch nicht so gut auskennt, sollte die Morgendämmerung in der gesangsaktiven Zeit, also im Frühjahr, lieber meiden. Sonst ist die Verwirrung groß.